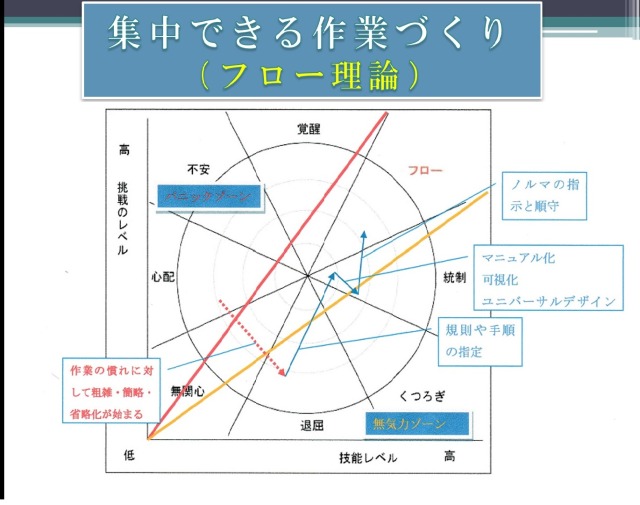

フローへの取り組みの中で大切なのが、「出来る」という見通しがついていることです。

「フローについてもう少し詳しく教えてください」というメールを頂きましたので、何回かに分けて一つ一つ説明していきます。

誰でも出来ない、理解できないことを続けていると嫌になってきてしまうものなのです。そこで指導者に大切なのが、どういう工夫をすれば出来る様になるのかを準備しておくことなのです。迷わずに課題に対して取り組める状況をつくりだしてあげることで集中できるようになるのです。

ただ精神論で「見本を見てまねろ!!」だけで指導が終わってしまうのでは、付いてこられない者が多く出てしまいます。それでは、指導力が欠如していると言わざるを得ません。

私達、金剛禅では人を育てるリーダーを育成することを目的にしているのですから、相手の能力を引き出す力が無くてはならないのです。

「出来なくて当たり前」と決めつけた考え方を学んでいるのならば、知的障害を持っている子たちも戦力に変えてしまうような能力を持つことは出来ません。

ぜひ、次の一手を行うことで出来なかったことが出来る様になれるという工夫を見つけ出してください。

金剛禅では皆さんの参加を歓迎いたします。是非見学にいらしてください。

道院長 江間秀樹

Mail hideki362018772@gmail.com

携帯 090-3835-9109(ショートメールにてご連絡ください)