今日、学校で握力を計ったんだ。

利き手で16キロ。

クラスの男子の中でも、握力が無い方だったんだ。

とても悔しかった。

お父さんにそのことを話したらハンドグリップという道具を買ってきてくれて

一生懸命に何回も速く「握って開いて」を繰り返していたんだけど

握力を計りなおしても、ほとんど強くなっていなくてガッカリしたんだ。

すごく頑張ったのに・・・

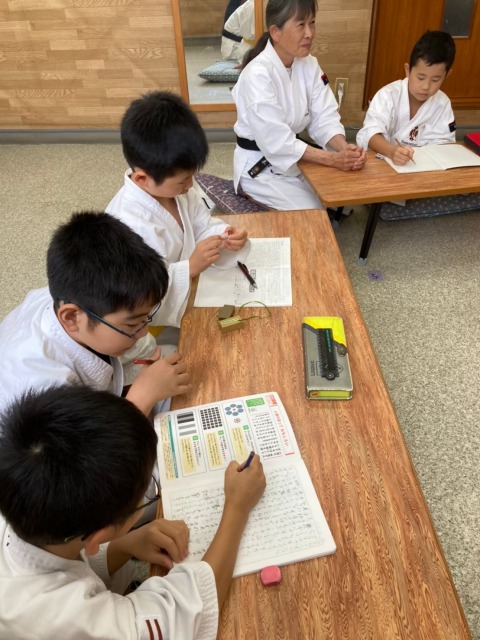

久しぶりの道院の練習に行き、道院長やさと子先生にその話をしたら

「そういう道具は速く使うのではなくて、ゆっくり使うんだよ・・・。」

と教えてくれました。

どうして、ゆっくりが良いのか聞いてみると「腕立て伏せを早く10回やってみろ」

と言われ、やってから、今度は「ゆっくり、腕立てを1回やってみろ。」と言われ、やってみて分かりました。

「ゆっくりの方がすごい辛かった。」

それから、ハンドグリップなんかより、もっと良い道具があるんだぞと言って

道院長が教えてくれた方法があります。

それは少林寺に伝わる体を鍛える方法の一つなんだそうです。

その方法なんですが一升瓶に砂を詰めて、片手で持ち、それを左右に振るという方法で

疲れたら、逆の手に持ち替えて続けるという方法だと教えてくれました。

一升瓶ってどんなものか聞いてみると、

「え!知らないんだ?じゃあな、お母さんに道院長から『一升瓶を用意してきて』といわれたよ。砂を詰めて練習に使うんだって。お父さんに中身を出して砂を詰めてもらいな。」と言われたよ。

道院長が「お父さんに親孝行が出来るぞ!!」と言っていました。

なぜ、お父さんに親孝行になるのか分かりません。皆さん教えてください。

和月